|

|

�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��A�Ə����̂����x�ڂł��傤���B����͑O��̒�������B

�@�O�����V�F�A���]�Ԃ̕����i�o�̌��A�����s���̔��f�Ō�����ɂȂ����Ə����܂������A�����s�����R�����̂ł͂Ȃ��A���o�C�N���������Ȃ����������B���ߐ蓖���������̂ŃE�������Ă��܂���ł����B�����Œ��������Ă��������܂��B

���āA����͑�^�̘͂b�B

|

|

|

�@�ڂ������j�Ȃ�Wikipedia�Ȃ���Q�Ƃ��Ă��炤�Ƃ��āA���˂ɑ�^�͂ƌ����Ă��H�H�H���Ǝv���̂ŁA�܂��͌y����^�͂̏Љ���B

�E�������̂͋��Y��^�́B�p��ł�The Grand Canal�B

�E��C�̓�ɂ��韴�]�ȍY�B����k�������ԑS����1,800km�̉^�́B

�E�I���O5���I����J�킪�n�܂�A6���I���Ɋ����B

�E�r���A�V�ÁA�g�B�A���]�A�h�B�A�Ћ��Ȃǂ̏d�v�ȓs�s�����ԁB

�E��B���ʂ��Ă���B��C�͒ʂ��ĂȂ��B

�E���͂ƒ��]�����f�B�����̓����Ǝ�v�s�s��A���B

�E�o�ϓI�A�R���I�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B

�E2014�N�ɐ��E������Y�ɓo�^�B

�E�����̉^�͂Ƃ��č��������̑哮���B

�ȒP�ȏЉ���ŁA�X�P�[���̑傫���Ɨ��j�����������܂��B

|

��B�s���𗬂�鋌�^�͂ƍ��w�}���V����

|

|

|

|

���ɂ����ł����A���E��Y�̃��S�ƒ�����^�́@��B���i�̕���

���ꂾ�������Ɠ��H�Ɠ����悤�ɉ^�͂ɂ������������W��������܂�

|

�@1,800�L���ƌ����ƁA�����������w����V�����ɏ���Ėk�サ�A��B�E�R�z�E���C���V���������p���A���k�V�����̐����w�܂ł̋����B���S�N�������Ă���Ƃ͌����A�����{���Ȃ����Ɋ���������̂͑z�������܂���B

�@���E������Y�ɂ�1,800�L���̑S�Ă��o�^����Ă���킯�ł͂Ȃ��A��݂�i�ς��̂̂܂c���Ă���ꕔ���o�^����A���̂�����B���u��B�i�^�́v�Ƃ��ēo�^����Ă��܂��B��B�̒��S���A���X�߂��Ɏc���ǂƉ^�͂͗V�����Ƃ��Đ������Ă���A���E��Y�ɓo�^���ꂽ���Ƃ������Δ�������Ă��܂��B

�@���ۂɂ͂��̎s���S���𗬂��^�͕͂����ł͎g���Ă��炸�A���C���Ɏg���Ă��郋�[�g��2004�N���݂��J�n���A2008�N�Ɋ���������B�̎s�X�n���ɉI�郋�[�g�B25km�̂��̐V���[�g�͑傫���ݕ��D���ʂ��悤�����������݂���Ă��āA���̍\�������ꂼ��ς��Ă���A���^���������قƌ����Ă���Ƃ��B����n���Ă���Ǝ��ۂɑ����̉ݕ��D���������Ă���̂������A�������^�͂ȂƎ����������܂��B

|

|

|

|

�@���{�ł͎��]�Ԃ͎ԓ��𑖂�܂��傤�A�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����A�����͂��������]�ԑ卑�A���]�Ԑ�p���[��������A���]�ԗp�M�������邽�߁A�����������K�ɑ��邱�Ƃ��ł��܂��B

|

|

|

�@������2017�N�ɓ���A�a�эH��Ղ��g�����������X�|�b�g�u�^�͌܍��v�̒��Ɂu��^�͋L���فv���I�[�v���B��^�̗͂��j��[�g�̕ϑJ�A��B�Ɖ^�͂̊W�A�����̐����Ȃǂ��W�����Ă���܂��B���ٖ����ŏ��ꎞ�Ԃ͊y���߂�X�|�b�g�ɂȂ��Ă���̂ŋ����̂�����͐���B(9���`17���I�[�v���A11�����`13�������x�݁A���j�x��)

|

��^�͋L���ق̌����̗l�q�̍Č��B���R�ł����l���@���Ă܂�

|

|

|

<

|

�@�����ʼn^�͂Ƃ����L���i���V�e�B�����ł����A���[���ăS���{�[�g�����ʂ������ȂƂ��̂ǂ����^�͂�˂�A�Ƃ����̂��玝���Ă����ӌ����q�ׂ����Ă��������āA����͂��̕ӂŁB���Ȃ݂ɒ�����ŃL���i���V�e�B�����́u�����^�͏�v�B���̂܂�܂ł��ˁB

|

|

|

|

�@��B��40������ҏ��������������ǂ��납�A���~���߂��Ĉ�C�ɋC�����ቺ�A��N����������9���ł��B����̍��Ó��L�A�V�F�A�T�C�N���̘b�B

|

|

|

�@�����l���̈ړ���i�Ƃ����A�l�����𒅂��l�������������ς��ɍL�����Ď��]�Ԃ𑆂��ł���Ƃ����f�����������Ƃ�����Ǝv���܂����A����Ȃ̂͑�̘̂b�B���v�J���Ōo�ϔ��W����ɏ]���A���]�Ԃ���o�C�N�A�����Ԃւƕς���Ă����܂����B������傢���p�r�Ɏ����Ԃ͉ߏ�Ȃ��Ƃ�����A���]�Ԃ͍��ł��d�v�Ȉړ���i�B�������A����10�N���炢�͎��]�Ԃł͂Ȃ��A�d�����]�Ԃ������Ȃ�܂����B���{�̓d���A�V�X�g���]�ԂƂ͈Ⴂ�A���S�ɓd���̎��]�ԁB���{�̖@���ł͌����@�t���]�ԂƂȂ�Ƌ����K�v�ȕ��ނł����A�����ł͖Ƌ����K�v�Ȃ��A���i���o�C�N�������Ȃ��߈�C�ɕ��y���܂����B����ȓd�����]�ԑ卑�ɂȂ��������A���]�Ԃ͂������ނ̈�r���Ǝv���Ă��܂������A����1�N�قǂő傫���ς��܂����B

|

��B�̃V�F�A�T�C�N���͂܂��T�C�N���|�[�g�������C���B��p�̃J�[�h���A�X�}�z��QR�R�[�h��ǂ�Ń��b�N�������܂��B

|

|

|

|

Mobike�̃��b�N�@�\�B�ʐM���W���[����GPS����������Ă��āAQR�R�[�h��ǂނƉ�������܂��B

|

�@���ꂪ�V�F�A�T�C�N���B������ł́u�����P�ԁv�Ƃ����܂��B�ꕔ�̓s�s�ł͈ȑO���V�F�A�T�C�N���͂���܂������A���܂����ꏊ�ɂ���T�C�N���|�[�g�ł����ݏo�E�ԋp�ł��Ȃ����߁A�g�����肪�������p���͒Ⴉ�����悤�ł��B�������A���ܑ嗬�s���̃V�F�A�T�C�N���͊X�p�Ɏ��]�Ԃ��u���Ă���A�X�}�z�Ŏ��]�Ԃɓ\���Ă���ŗL��QR�R�[�h��ǂ�Ń��b�N�������A�ړI�n�ɒ������玩�]�Ԃ����b�N���ďI���B�D���ȂƂ���ŏ���āA�D���ȂƂ���ŕԋp(��)�ł��闘���̍����ƁA30���ɂ�0.5��(��9�~)�`�Ɗi���ȗ��������蔚���I�ɑ����܂��� (���{���ɂǂ��ł����̂Ă���ςȂ��ƂɂȂ����̂ŁA������ɒ��փX�y�[�X����������A�����ɕԋp���邱�ƂɂȂ�܂���) �B

�@���̂Ă�ꂽ���]�Ԃ��ǂ��ɂ���̂��킩��Ȃ��̂ɂǂ�����Ďg���́H�Ǝv���܂����A���]�ԂɒʐM�@�\��GPS����������Ă���̂ŁA�X�}�z�A�v���̒n�}��Ɏ��]�Ԃ̈ʒu���\������A�����ɍs��QR�R�[�h��ǂ߂�OK�B

|

|

|

|

�@���{�ł͎��]�Ԃ͎ԓ��𑖂�܂��傤�A�݂����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����A�����͂��������]�ԑ卑�A���]�Ԑ�p���[��������A���]�ԗp�M�������邽�߁A�����������K�ɑ��邱�Ƃ��ł��܂��B

|

|

|

�@���̃V�F�A�T�C�N����2�勐����Mobike(���q�P��)��ofo(������)�B����2�Ђ�80%�̃V�F�A������ƌ����Ă��܂��B���̑��ɂ��J�l�ɂȂ�Ɠ��̂��A�J���⡂̂悤�ɂ����ȉ�Ђ��F��ȐF�̎��]�Ԃ��X���ɂ�T���A�����S�y��1,600����A��C�s������150����ƂȂ芮�S�ɖO�a��ԁB�������ɐ��{���K�����n�߁A�V�Ԃ̓������֎~����܂����B

�@�܂��A���p�����łׂ͖��邱�Ƃ͓���Ǝv���Ă��āA���p���Ɏx�����f�|�W�b�g(�ۏ؋��A�����ԋ��\��99���`299��)���^�p���Ėׂ��Ă���Ƃ��A�����Ƃ��瓊���������o�����炻���ŏI���̃r�W�l�X�A�Ƃ������Ă��܂����A���ۂ̂Ƃ���́H���̕ӂ����{�̋K��������A�f�|�W�b�g�����̂͋֎~����܂����B

|

![�n���S�w�O�̗l�q�B�����Ă鎩�]�Ԃ̑S�Ă��V�F�A�T�C�N���B����ł����Ȃ����ł��B](img/img_china/1710/1710_sako_3.jpg)

�n���S�w�O�̗l�q�B�����Ă鎩�]�Ԃ̑S�Ă��V�F�A�T�C�N���B����ł����Ȃ����ł��B

|

|

|

|

�@���āA���̃T�C�N���|�[�g���ł͂Ȃ��V�F�A�T�C�N�������{�ł��n�܂�܂����B��ŏЉ��Mobike�������Ƀ��o�C�N�E�W���p����ݗ����A8�����D�y�ŃT�[�r�X���J�n���܂����B�����A�����݂����ɏ��̂Ď��R�Ƃ͂������A��g�����R���r�j��h���b�O�X�g�A�̓X���ɐ�p�G���A��݂��āA�����őݏo�E�ԋp�ƂȂ�܂�(�V�X�e����͏��̂Ă�͉̂\�Ȃ̂œ��[�ɂ����Ă��邱�Ƃ�����݂���)�B�����ł̃T�[�r�X�J�n��2017�N���ƌ����Ă��܂�(���̌��e�̒��ߐ蓖�����ɂȂ��ĕ����ł̃T�[�r�X�͕����s���̔��f�Ō�����ɂȂ����Ƃ̏�B���u���]�ԑ�Ɏl�ꔪ�ꂵ�Ă镟���s�ɂ͖�������A�Ƃ͎v���Ă܂������B�����s���͂��̎�̃T�[�r�X�D�������Ȃ̂Ɂc)�B

�@�e�A�v���X�g�A��Mobike�ƌ�������ƃA�v�����o�Ă��܂��B�f�|�W�b�g��3,000�~�Ƃ�����ƍ��������܂����A���{�ō쐬�����A�J�E���g�Œ����ł��g�����Ƃ��ł���̂Œ����ɗ���\��̂�����͍��̂����ɃA�J�E���g������Ă����Ă����ʂ���Ȃ���������܂���B

�@�����͎��]�Ԃ����łȂ����̂��̂��V�F�A���嗬�s�B�������Ƃ���ł͎P��o�C���o�b�e���[�A�傫���Ƃ��낾��BMW�̃J�[�V�F�A�Ȃ��n�܂��āA�V�F�A�V�F�A�̑升���B���̂܂ܑS�����L�����Đ^�̋��Y��`���Ƃ����������ł́A�Ƃ������b���o�邭�炢�ł����A����͂����܂ŁB�܂�����B

|

|

|

�i2017/10�j

�@ |

|

|

�@����������Ă���̂�6���㔼�̂Ƃ�����B���������܂ō��N�������ɒa�������}���邱�Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɊF�l�̂��͓Y�������Ă̂��ƂƁA�S���犴�ӂ��Ă���܂��B�Ƃ����킯�ō���͂��a�����̘b�B

|

|

|

�@�ˑR�ł����A�����l�͒a�������N��2��̂������m�ł��傤���B���{�ł��ːЏ�̒a�����Ǝ��ۂ̒a�������Ⴄ�l�����܂ɂ��܂���(�����ɂ͂����Ƃ��܂���)�A���������킯�ł͂Ȃ��u�V��v�Ɓu����v��2�B���ɍŋ߂̓s�s���̐l�͋���̒a�����ŏj�����Ƃ͂Ȃ��悤�ł���(�ł���͋���̒a������m��Ȃ��炵��)�A�n����N��ɂ���Ă͍�������ŁA�Ⴕ���͐V��A����̗����j���悤�ł��B�܂��A�N��͊�{�I�ɐ����N�ŃJ�E���g����̂ŁA���{�l�̊��o�ƍő�2�̍����o�܂�(���܂ꂽ���_��1�A�t�߂��Ƃ�+1�B�ɒ[�Șb�A��A���ɐ��܂��Ɨ����ɂ�2�ɂȂ�)�B�����l�ɔN����ƈ�ʓI�ɂ͐����N�œ������Ԃ��Ă��邱�Ƃ�������ł����A���肪���{�l���ƋC���g���Ė��N��œ����Ă���邱�Ƃ�����A�킯�킩��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�Ȃ̂ŁA���܂ꂽ�N�����x���̂������܂Ȃ��������@�B�o���Ă��đ��͂Ȃ��ł��B

|

�ߋ��̂��a�����f�B�i�[�V���[�Y1

2014�N�B���o���ɂ��y�����Ă������������L�q�Ƌ����t�J�X�[�v�B

|

|

|

|

�@���{�ƒ����A���a�����̉߂��������Ⴂ�܂��B���{���ƁA���a�����̐l���Q�X�g�Ƃ��Ď��肪���j������̂���ʓI�ł��傤���A�����ł͋t�ŁA���a�����̐l���F�l�Ȃǂ����҂��A���X�g�����Ȃǂł��т����y�����܂��B���{�l�I�ɂ͎����ł������o���̂͂Ȃ�ƂȂ��₵���������܂����c�B���҂��ꂽ�l�̓v���[���g��P�[�L��������肨�j�����܂��B���X�����ꂽ���̂ŁA�P�[�L����������ł���������Ȃ��ǂ��납�A�X�̗①�ɂŗ�₵�Ă��ꂽ��A���X�ɂ���Ă͂낤�����ɉ��������烉�C�g�_�E�����Ă��ꂽ��A�X�����ꏏ�Ƀn�b�s�[�o�[�X�f�[�̉̂��̂��Ă��ꂽ�肵�܂��B���Ȃ݂Ƀn�b�s�[�o�[�X�f�[�̉́A�����f�B�[�͓��{�ƕς�炸�A�̎��́�j �������y�i�W���[�E�j�[�E�V�F�����[�E�N�@�C���[�j��4��J��Ԃ������ł��BDear(���O)�`�Ȃ͂Ȃ��̂ŃJ���^���Ȃ���ł��B������o���Ă��đ��͂Ȃ��ł��B �������y�i�W���[�E�j�[�E�V�F�����[�E�N�@�C���[�j��4��J��Ԃ������ł��BDear(���O)�`�Ȃ͂Ȃ��̂ŃJ���^���Ȃ���ł��B������o���Ă��đ��͂Ȃ��ł��B

|

�ߋ��̂��a�����f�B�i�[�V���[�Y2

2015�N�B�P�[�L�Ɍ����Ă��|�e�g�T���_(�H�ׂ���)�B�߂��݂����o�Ă���B

|

|

|

|

�@���āA���̍��N�̂��a�����̉߂������ł����A

�s�N���遨���ƋY��遨���߂̒����͂ł��p�ӂ����P�[�L��H�ׂ遨���n�X�[�p�[�Ŕ���������B�ɖ߂遨�X�[�p�[�Ŕ������{�Əĕٓ���H�ׂ遨���E�}���̃S�[�������͂���(�����N���|���V�F)���A�Q�t

�Ȃ�Ə[�������a�����̉߂������ł��傤���B�Ȃ��A�ł���̓P�[�L�ȊO�̃v���[���g�͂���܂���ł����B�i�v��Ȃ���������Ȃ��a�����̃v���[���g�͂�߂悤�A�~�������̂͗~�����Ƃ��ɑ��k���Ĕ������A�ƌ����̑O��Ɍ��߂�����B�Ȃ��ŏ������v���[���g��n�����Ƃ�����܂����B�j

|

�ߋ��̂��a�����f�B�i�[�V���[�Y3

2016�N�B��C���ۉf��Ղ�YOSHIKI�����䈥�A�ɗ�������ʼnł���͒U�߂�u���Ă������ɁB�U�߂̓��[�������Ŗ���ǂ݂r�[���B�f�悪�I����Ď���Ă������̂悤�ɃP�[�L���ė����B

|

|

|

|

�@���E�}���ɂ��Ă͐F�X�Ǝv���Ƃ��낪����܂����A�����Ȃ�̂ł�߂܂��B�Ƃ����킯�ł܂�����B

|

|

|

�i2017/07�j

�@ |

|

|

�@4���Ƃ͌����A�܂��܂�������B�ł�(���Б��o���͂Ƃ����ɔ����ł���)�B����͐V�����̘b�B

�@4���Ƃ������ƂŁA���{�ł͍��̍炭����炩�ȏt�̓��A���҂ƕs�������荬����C�����̒��A�V�����������A�Ƃ��������������̂ł��傤���A�����璆���ł͂���ȕ��͋C�͊F���B�\���C���V�m�͍炢�ĂȂ����A���PM2.5�łǂ���Ƃ��Ă邵�A���Č����킯�ł͂Ȃ��A�������������̐V�N�x�̓A�����J���Ɠ���9���B4����1�N�̐܂�Ԃ��n�_�Ȃ킯�ŁA�V�����Ɛ^�t�̎����Ȃ�ł��B

|

|

|

�@�u�V�����v�ƕ����Ďv���o���͉̂Ɠd�ʔ̓X�Ȃ�����Ă�V���������Z�[���B�e���r�ł͉Ɠd�ʔ̓X�́u�V���������Z�[��!!�v�݂�����CM������Ă���낤�Ȃ��A���͋C�����ł����킦�邩�ȁA�ƒ����ő��̉Ɠd�ʔ̓X�A�h�J�d��(�L���i���V�e�B�ɂ���ƐœX���I�b�N�X�̐e���)�Ɋ���Ă݂���A�Z�[�����ۂ����̂͂���Ă���̂́A���R�V���������Z�[���I�Ȃ̂͂���Ă��炸�B

�@�O��������܂������A�Ƃ����Ɗ�{�I�ȉƓd�͕t���Ă��邱�Ƃ������A��w�����Ɨ��ɓ��邱�Ƃ������̂ŁA���{�݂����Ƀe���r���①�ɂ�����@���d�q�����W���A�S���Ђ�����߂��V���������Z�b�g���A�݂����ȑ����ɂ͂Ȃ�܂���B����ł��d�C�P�g���␆�ъ�Ȃǂ́u���Ɠd�v�ƌĂ��Ɠd�͕K�v�ɂȂ�̂ŃZ�[��������Ă�݂����ł����A���̎�̉Ɠd�̓l�b�g�V���b�v�������̂ʼnƓd�ʔ̓X�Ƌq�̎�荇���̂悤�B

|

�Ȃ�̂��߂̃Z�[�����킩��܂��A�B��킩��̂͂ǂ��̍��ł��Ɠd�ʔ̓X���Ă����͔̂N����N���Z�[��������Ă�A�Ƃ������Ƃł��B

![�]�k�Ƃ��Ă͓��n�Ŋ撣���Ă�̂�P�Ђ��炢�BP�Ђɋz�����ꂽS�Ђ��u�����h�����͎c���Ă܂����B](img/img_china/1704/1704_sako_2.jpg)

�]�k�Ƃ��Ă͓��n�Ŋ撣���Ă�̂�P�Ђ��炢�BP�Ђɋz�����ꂽS�Ђ��u�����h�����͎c���Ă܂����B

|

|

|

|

�l�ގs��̗l�q�B��ʂɕ�W���e���\������A����������l���u�[�X�ɋ����Ђ̐l�Ƙb������Ƃ����V�X�e���B

�i���������Ă���H��c�n�̖�ɓ\��ꂽ��W�̂��m�点�B�ΐF�̂��i���B���ЂƂ͈Ⴂ���~�l�[�g���ĕ��J�ɑς���悤�ɂ��Ă���܂��B

|

�@4���Ƃ����ΐV���Ј��������Ă��鎞���B���X�i�K�ɂ���������Ɖ\�͕����Ă��܂��B�����ł͓��R4����������ĐV���Ј��������Ă���킯�ł��Ȃ��A�l�������̂͏t�߂⍑�c�߂ȂǁA�����x�ɂ̌�B�A�x�œc�ɂɖ߂����炢���d����������������A�Ƃ��A�e����c�ɂɖ߂��Ăƌ���ꂽ����A�ȂǂȂǗ��R�͗l�X�B���������Ӗ��ł͏t�ߖ����̍��͏]�ƈ����̗p���₷�������ł��B�����ŎЈ��̗̍p�A�i���̏ꍇ�́u�l�ގs��v�ł̗̍p���قƂ�ǁB�u�l�ގs��v���ƁA�l�����蔃�������悤�ȃC���[�W�����������邩������܂�����ȃ_�[�N�ȂƂ���ł͂Ȃ��A���{�Ō����n���[���[�N�I�ȂƂ���B�l�ގs��Ƀu�[�X���o���āA����������l�͉�Ђ܂Ŗʐڂɗ��Ă��炢�܂��B�H������Ă��炢�A�{�l�̓K���Ȃǂ��l�����č̗p�B�ŋ߂̓C���^�[�l�b�g�ł̕�W����ʓI�B�]�E���T�C�g�ɏ����ڂ��āA����҂�҂��܂��B

�@���ɂ́A��Ђ̑O�ɎЈ���W��\��Ƃ������@���B�d���̓��e�A���^�A�ҋ��Ȃǂ������ꂽ����A��Ђɂ���Ă͓d���f��������A������������̂܂܉�Ђɓ����Ėʐڂ���A�Ƃ������{���Ⴀ��܂蕷���Ȃ����@�B����Ŗʐڂɂ��鎖������̂Ŕn���ɂł��܂���B

|

|

|

|

�@���{�l���݈���������C�Ȃ��ƁA���̋G�߂͓��{�{�Ђ̐l���ٓ��ŁA�����}�����Ƃ���ōs���Ă��܂��B���{�l�w�Z�����Ǝ��E���w��������A�V�������ۂ�������悤�ł����A��B�ł͂���܂芴�����B�V��������9���Ɋ����Ă邩�A�ƌ���ꂽ��9���ɂȂ����r�[�A�����b�V�����ԑтɎԂ������ďa���Ђǂ��Ȃ��ĉ^�]����A���炢�ł��傤���B�q�ǂ�������܂�����������ɂȂ��ł��傤���ǁB�Ƃ����킯�ō���͂��̂ւ�ŁB�܂�����B

|

|

|

�i2017/04�j

�@ |

|

|

�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��A�Ə����̂�����3��ڂɂȂ�܂����B�L�O���ׂ�10��ځB����͑O�ɏ��������̂̃t�H���[�A�b�v����B

|

|

|

�@6��ڂ�11��11���́u�o�\��v�Ƃ����l�b�g�V���b�s���O�̓���2015�N�͓����̃��[�g��1.7���~(912����)�̔��オ�������Ə����܂������A2016�N��1.9���~(1,207����)�ƁA2015�N���т�3���ȏ����܂����B�W���}�C�J��GDP�����Ƃ��c�B�Ȃ��A���̒���473.5��(��7,500�~)�͎������j�N���Ŕ������q�[�g�e�b�N�ƃ_�E���W���P�b�g�ł��B

�O��A���H�߂����c�߂ɋ߂��Ɖc�ƃJ�����_�[�����Ƃ��ɓ�V����A�Ə����܂������A12���ɍ����@���甭�\���ꂽ�J�����_�[�ɂ���2017�N�͋߂Â�������ǂ��납�A���H��(10/4)�����c��(��N10/1~7)�ɓ����A10/1�`8�ŋx���ƂȂ�܂����B�ʁX�̂ق����ǂ������A�Ƃ����̂������ȂƂ���B

|

2017�N�i���@�B�̃J�����_�[(�b���)�B���N�͍����@�̔��\�����������̂ŔN���Ɋ����ł��܂����B�N���b�N�Ŋg��B

|

|

|

|

���������o���@�B����ȂɍL�������̂��c�Ƃ������z���F�l����B

|

|

�@���āA�{��ɓ���܂����A����͉Ƃ̘b�B

�@���ݐ�^�����z�����ł�(�����ʎZ4�N�Ԃ�7���)�B�Ƃ͌����A�����}���V������27�K����22�K�Ɉړ����邾���B�ו�������Ȃɖ������A�����ɏI��邾�낤�Ǝv���Ă�����ł����A���ꂪ�Ȃ�Ƃ��I���܂���B�����ɗ���11�N�A�O�̈����z������4�N�Ƃ����Ό��ŗ��܂�ɗ��܂����A������S�~�����o���B�O�̈����z������J���ĂȂ��_���{�[���͂��̂܂������܂����B

|

|

|

|

�@�ŋ߂͓��{�ł��Ɠd�����t���̉Ƃ������Ă��Ă���Ƃ͕����܂����A�����ł͊�{�I�ɑ�Ƃ��Ɠd���������Ă��܂��B���̂��ߑ�^�Ɠd���ړ�����K�v���Ȃ��̂ŁA�Ǝ҂ɗ��܂��Ƃ������ň����z�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����ł��y�������̂ŐÉ���Ԃ��w���B��Ȗ��27�K��22�K���������Ă��܂��B

|

|

|

�@���āA�������������z�����邱�ƂɂȂ������R�ł����A�i���ő����E�ʖ�Ƃ��ē����Ă���Ă���s�����̓x�߂ł����}���V�������w�����A�����z���������߁B�Ƃ����̂��A�����}���V������4������Ă��āA27�K�̎��̕�������ԋ����̂ɉƒ�����ԍ��������̂ł����������������Ƃɂ��A�������ʖ�E�c�ƂƂ��ē����Ă���Ă���䗂��s����̕����ɁA�������o����䗂���̕����ɁA�����Ď����������o���̕����ɁA�Ƃ������̐������ł݂�Ȉ����z��������Ƃ������v���W�F�N�g�B���̃v���W�F�N�g���I�Ղ��}���A�Ō�̒ǂ����ݒ��A�Ƃ����킯�ł��B

�@�����Ń}���V�������w������Ɗ�{�I�ɂ͓����͖����A�R���N���[�g�ł����ςȂ��̏�Ԃň����n����邽�߁A�����ŋƎ҂���z������������K�v������܂�(�s����͑��z��2���ʂ�������p���Ƃ�)�B���̂��߁A�����}���V�����ł������͑S���Ⴂ�܂��B�����Ԃ��Ȃ��}���V�����ɓ�������ƁA���̕����̓����H��������Ă��肵�āA������h�����Ō����J���鉹���ǂ�`���ăS���S���������Ă��܂��B���ꂪ���Ȃ�̃X�g���X�ɁB���Ɂu�����͐Q�邼!�v�ƌ��߂��x�݂̓��Ȃ͓{�肵���N���܂���B�Ȃ̂ŁA�����Ń}���V���������Ƃ��͐V�������̂�肠����x�N�����o���Ă��āA���̕����̓����H�����قڏI����Ă�悤�ȂƂ�����������߂��܂��B���A�N�����o�������Ă���ƍ��x�̓��t�H�[���ŃS���S���ƂȂ�̂ŁA�Ȃ��Ȃ�����Ƃ���B

|

�s����̐V���ɏ����Ă���T���g���[���B���Г��������R���y�Ŋl�������ܕi�B�s�����S�����߂Ȃ��̂ɂȂ��B

|

|

|

|

�@���Â��������낻�뒆���ʼnƂ�����H�Ƃ悭�����܂����A��C�͍����Ė����ł����A��B�ł������x�O�̐V�z�}���V�������̒l�i������̂ŁA�������Ĕ���Ȃ��Ă��Ȃ��ƌ����̂������ȂƂ���B�Z��[�����������{�̐��{�ł����B�N���W�����{��1���O��܂ł�������l���܂��B��C����1���O��܂ł������������B

�@���c�߁A���{�ɋA�����Ƃ��ɓ��Â̛��c�_�ЂŔ������I�[�^���W�����{�A��10���o��10����600�~�������̂ł���܂���҂��ĂȂ��ł����A���������Ƃ��Ă������Ŕ��\���邱�Ƃ͖����ł����A��C�Ń}���V�����������Ƃ��\������@���Ă��������B�Ƃ����킯�ł܂�����B

|

|

|

�i2017/01�j

�@ |

|

|

�@40������Ă��I��������Ǝv������A��C�ɋC�����������Ē����͊|���z�c�Ȃ��ł͌������Ȃ��Ă��܂����B����������Ă���̂�9��15���B�����͒��H�ߋx�ɂ̏����ł��B�Ƃ����킯�ō���͒����̋x���̘b�B

|

|

|

�x���̘b�Ƃ������ƂŁA�Ƃ肠���������̖@���u�S���N�ߋy�I�O������ٖ@�v�ɋK�肳�ꂽ�����̋x�݂��ꗗ�ɂ��܂����B

�@�V�N�c1/1 �@�V�N�c1/1

�@�t�߁c����1/1�`3(2016�N��2/8�`10) �@�t�߁c����1/1�`3(2016�N��2/8�`10)

�@�����߁c24�ߋC�̐���(2016�N��4/4) �@�����߁c24�ߋC�̐���(2016�N��4/4)

�@�J���߁c5/1 �@�J���߁c5/1

�@�[�ߐ߁c�[�߂̐ߋ�(����5/5�A2016�N��6/9) �@�[�ߐ߁c�[�߂̐ߋ�(����5/5�A2016�N��6/9)

�@���H�߁c���H����(����8/15�A2016�N��9/15) �@���H�߁c���H����(����8/15�A2016�N��9/15)

�@���c�߁c10/1�`3 �@���c�߁c10/1�`3

���ɂ��Ώۂ����肳���w���߂Ƃ��A���������̋x���Ƃ��������ł����A�����ł͏ȗ��B���Ă��������ĕ�����ʂ�A���Ȃ��ł��B

|

�i����2016�N�c�ƃJ�����_�[�B�{���ł͍��c�ߖ�����7�A�Ə����Ă��܂����A���̓y�j����x�݂������Ă���8�A9���Ƃ��x�݂ɂ��܂����B���݂܂���B�N���b�N�Ŋg��B

|

|

|

|

|

�@���{�͔N��16���A�X�ɍ����̋x���Ƃ��������U�����������N�͂����Ƒ����܂����A������11���ł��B�܂��A�������Ɍ��߂�x�����L��A���N���t���ς��܂��B�ŁA�����Ă�3�A�x�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂Ɂu�����̌����L�O���ɂ����鍑�c�߂Ŋό��q�������Ă��܂��v�݂����ȃj���[�X�����{�ŗ����̂��Ƃ����ƁA���N12�����{�ɍ����@���甭�\�����ʒm�ŁA���N���ɂ����

|

|

|

�@���U�c1/1�A�T���ƍ��킹�ĘA�x �@���U�c1/1�A�T���ƍ��킹�ĘA�x

�@�t�߁c2/7�`13�ŘA�x�A6���A14���͐U�֏o�� �@�t�߁c2/7�`13�ŘA�x�A6���A14���͐U�֏o��

�@�����߁c4/4�A�T���ƍ��킹�ĘA�x �@�����߁c4/4�A�T���ƍ��킹�ĘA�x

�@�J���߁c4/30�`5/2�ŘA�x�A5/2�͐U�x�� �@�J���߁c4/30�`5/2�ŘA�x�A5/2�͐U�x��

�@�[�ߐ߁c6/9�`11�ŘA�x�A12���͐U�֏o�� �@�[�ߐ߁c6/9�`11�ŘA�x�A12���͐U�֏o��

�@���H�߁c9/15�`17�ŘA�x�A18���͐U�֏o�� �@���H�߁c9/15�`17�ŘA�x�A18���͐U�֏o��

�@���c�߁c10/1�`7�ŘA�x�A8���A9���͐U�֏o�� �@���c�߁c10/1�`7�ŘA�x�A8���A9���͐U�֏o��

�Ƃ����킯�ŁA�����ŋ������܂������y����U��ւ��邱�ƂŖ������A�x������Ă��܂��B

|

�A�x�̍����B ���{�݂����ɏT�̐^������Ƀ|�c�b�Ƌx�݂�����̂������Ȃ��A�Ȃ�Ďv������B

|

|

|

|

�@���N�̍��c�ߖ�����10/8�A9�Ɠy�����o�Γ��ɂȂ�������10/8�`14��7�A�ƂȂ�A�Ȃ��Ȃ��h�����ɂȂ��Ă��܂��B

�ŁA���̍����@����̒ʒm�A��ł������܂������A��N12���̒��{�ɗ��N�̕������\����܂��B���{��������蒠��J�����_�[�������i�����Ă�悤�Ȏ����ɔ��\������ł����A�����̃J�����_�[�̋Ǝ҂Ƃ��ǂ����Ă��ł��傤���H���������p�^�[���͂���̂�(�Ηj�����x���Ȃ�O�̓y�j��U�֏o�A���j���x�݂ɂ��ē��j�`�Ηj��3�A�x�Ƃ�)�A������ł����A���j�����x�݂̏ꍇ��A���H�߂����c�߂ɋ߂Â�������N�͓ǂ݂Â炭�A��Ђ̉c�ƃJ�����_�[�����Ƃ��ɓ�V���܂��B

|

|

|

�@���{�́u�R�̓��v���������炵���ł����A�����͂߂����ɑ����܂���B����Ȓ����ł����A2015�N��1�������܂����B�R���푈����70���N���L�O����9/3���u�����l���R���푈�E���E���t�@�V�Y���푈����70���N�v�Ƃ��ċx���Ƃ���ɂ���ē��j��U��ւ���3�A�x�ɂ��܂����B���̍��͂܂��~�������A�������^������̍��B�����l���͋x�݂̈Ӗ��ȂNJW�Ȃ��A�������ē��{�ɔ������ɍs�����Ƃ��B

�@���̃R���������ɂł�̂͂����炭10���̓��A���c�߂̋x�݂œ��{�ɒ����l�������Ă��鍠�ł��傤���B

|

�ʐ^�������ƂȂ�Ƃ����C�Ȃ��̂ŘJ���߂ɍs�����Ћ��̎ʐ^���B�G�߂��悭�ό��V�[�Y���Ȃ̂Ől�܂݂�B

|

|

|

|

�@�����ł���ƈꏏ�ɕ����ɋA�Ȃ��āA���܂̓��{�i����\��ł��B�܊p�Ȃ̂ŌF�{�ɗ��s�ł��s�������Ǝv���Ă��܂��B

�@���{�ɋA���Ă���H�ׂ����Ȃ��A�������������Ȃ��Ƃ��ϑz���A����͂��̂ւ�ŁB�܂�����B

|

|

|

�i2016/10�j

�@ |

|

|

�@���낻��G�A�R����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�݂Ȃ��܂��������߂����ł��傤���B

�@����6��19���̖�A���E�}��24���ԃ��[�X�̒��p���I���(�����ł̓l�b�g��24���Ԓ��p���Ă��܂���)�A���_���Ȃ��珑���Ă��܂��B�g���^���}�c�_�ȗ��̑����D�����Ɗ��҂��ĂقƂ�nj��Ă�����ł����c �c��6���Œ�����M�́u�m�[�p���[�v����̃}�V�����~�܂�A�|���V�F�ɔ����ꂽ���͎v�킸�����グ�Ă��܂��܂����B�D�������|���V�F�̎ԑ̂ɋP���uDMG M��RI�v�̕��������߂����A�g���^�Ɠ������m�̉�ЂȂ̂Ɂc�g���^���f���\�[����Ȃ�JTEKT���X�|���T�[�Ȃ������������(�ԑ̂ɏ�����JTEKT�̕����͗L��܂�����)�ȂǂƈӖ��̂Ȃ����Ƃ��l�����肵�Ă��܂����B�Ȃ��A�i���̐��ՁA�}�V�j���O�͂قƂ�ǃI�[�N�}�ł��B

�@���āA8��ڂ̍���͋�s�̘b�B���[�^�[�X�|�[�c�̘b�ł͂���܂���B�H��@�B���[�J�̘b�ł�����܂���B

�@�����̋�s�Ƃ����Ή����C���[�W�����ł��傤���B���R�ɂ��钆����s�̂��Ƃł͂Ȃ��A���ؐl�����a���̋�s�ł��BYahoo! �Łu�����@��s�v����������ƁA�u�����@��s�@�j�]�v��u�����@��s�@�f�t�H���g�v�u�����@��s�@��@�v�݂����ȃl�K�e�B�u�Ȍ�₪�o�Ă��܂��B�o�ώ��Ɍ��炸��ʎ���TV�ł����낢��\����Ă��܂����A����͂��̎�̃l�K�e�B�u�Ȃ��Ƃɂ͐G��܂���B�����ł����N����a���ی����x���ł��A50����(��800���~)�܂ł͕ی삳���炵���A�\���ی삳��邭�炢�̎��Y���������̂Œ��ړI�ɂ͂���܂荢�邱�Ƃ͂Ȃ������ł����B�o�ς������Ⴎ����ɂȂ��ĊԐړI�ɍ���Ƃ͎v���܂����B

|

|

|

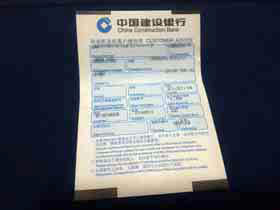

�@�����ŋ�s�������J�݂���̂̓J���^���ł��B�Z���؍݂̊O���l�ł��p�X�|�[�g�ƘA����̏Z��(�z�e���Ƃ��ł������炵��)�A�ł���Β����̌g�ѓd�b�ԍ�������ΊJ�݂ł��A����}�[�N�t���̃L���b�V���J�[�h�����̏�Ŏ��܂��B�����A������́A�Œ�ł������̉p�ꂪ�b���Ȃ��ƌ�������������܂��c���ƁA�����̉����ȑԓx�ɂ��C���C�����Ȃ����e�ȐS���K�v�����B

�@���{�̋�s�ŊO���l���J�݂���ɂ͍ݗ��J�[�h�Ȃǂ̎������K�v�ɂȂ邽�߁A�Z���؍݂̊O���l�͊J�݂ł��܂���B���ƈ�ӁB�ꕔ�̋�s�ł͈�Ӕp�~�ɂȂ��Ă��܂����A�`�[�����Ă����Ӑ��x�͂Ȃ��Ȃ�Ȃ���ł��傤���B�����Ȑ��x�ł͂Ȃ��ł����B��Ӕ���?�̒����ł͌l�̎葱���Ɉ�ӂ��K�v�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�قڂ��ׂăT�C���ł��B�l���̓�������ӂ������Ă���l�͖w�ǂ��܂���B�����̉ł�������܂ɂ������{�ɍs���܂��A�葱�����ʼn����ƈ�ӂ��K�v�ɂȂ邱�Ƃ��������̂œ��{�ł킴�킴���܂����B

|

��ʋ�s��ATM��ʁB�p�ꂾ���łȂ����{��A�h�C�c��A�t�����X��Ȃǂ��I�ׂ�̂ŕ֗��B

|

|

|

|

|

�@�b�����܂������A�����ŋ�s�������J�݂���̂̓J���^���Ȃ̂Œ����ɂ��܂ɗ���l�Ȃ́A1�����Ă���ƕ֗������B���ւ���������˂�����ł����Ζw�ǂ̂��X�̓L���b�V���J�[�h�����̂܂g����̂ł���Ō��ςł��܂����A�]��������{�̃Z�u����s��Ɠd�ʔ̓X�Ȃǂł��g����̂ōė��ւ̎�Ԃ��Ȃ��A���ʂȂ��g���܂����B

|

|

|

�@���{��ATM�̈����o���萔���́A������s��ATM�ł���Ύ��Ԃ�j���Ō��܂邱�Ƃ������ł����A�����̋�s�͓�����s��ATM�ł���Ί�{�I��24����365���萔����������܂���B��{�I�ɂ��Ă̂́A������s�ł��������J�݂����s�ł͂Ȃ��A�ʂ̎s�ň����o���Ǝ萔��������܂�(�ْn�押�葱��)�B���{�l�Ƃ��Ă͓�����s�Ȃ̂ɂȂ�Ŏ萔�����A�Ƃ͎v���܂����A�ʐς����{��25�{������l�b�g���[�N�ێ��ȂǂŎd���Ȃ��̂�������܂���B���0.5������1���B�o�J�ɂȂ�Ȃ����z�ł��B�ꕔ�̋�s�ł͂��̎萔�������Ȃ��Ƃ��������܂����A��������ATM�̏��Ȃ���s�Ȃ̂ŁA���Ǒ��s�萔��������܂��B

|

���̃R�����̂��߂����ɏ�B�ŏ�C�̌���s�̃J�[�h��300�������o���B1.5���̎萔��������܂����B

|

|

|

|

|

������x�̋��z(���\�������炢?)�������ɓ�����VIP�ɂȂ�āA�萔��������Ȃ��炵���ł����A�l�ɂ͊W�̂Ȃ��b�ł��B

|

|

|

|

�@�ӂƒ����ɋ�s�͂ǂꂭ�炢����̂��ƒ��ׂ���A���m�Ȏ����͌������܂���ł������A���{�Ō����M�p�g���I�ȐM�p����ЂȂǂ��܂߂��3,000�Јȏ゠��݂����ł�(���Z���̎����ɂ��Ɠ��{��650�Ђ��炢)�B���̂����傫�Ȓ����H����s�A��������s�A������s�A�����_�Ƌ�s�A��ʋ�s�ܑ͌��s�ƌĂ�A�S�č��L�ł��B�S���e�n�Ɏx�X�������Ă���A�C�O�i�o������B���{�Ō����Ƃ���̓s�s��s�݂����Ȃ��̂ł��傤���B�����̋�s�Ƃ��Ă͂��ܑ̌��s�݂̂����ꂼ����x�X���J�݂��Ă��܂��B

|

�����Ă��s�̃L���b�V���J�[�h�B����2�s�Ōܑ��s�R���v�B

|

|

|

|

�@�i���͉��R����̏o��������܂��̂ŁA���R�̒�����s(�ȉ�����)�Ƃ����t������������܂��B�����̒�����s(Bank of China�A�ȉ�BOC)�ƍ����������邽�߂��A���h�Ȃǂɂ́u������s�v�Ƃ͏������ACHUGOKU��s�ƕ\�L����Ă��܂��B���R�̑�w�̐�y���A�E���ē����ɍs���A���R�ō��������̌��������̂ɓ����x�X�̏ꏊ�ׂčs������BOC�̓����x�X�ŁA�ǂ����Ԉ����̂ɂ�����Ă���炵�����J�ɒ��Ⓦ���x�X�̏ꏊ�������Ă��ꂽ�A�Ƃ������b������܂��B���R�t������悤�ŁA�����l��������s�����x�X�ɗ���̂ŁA������Łu�����͖{�X�����R�̒�����s�ő嗤�̒�����s�Ƃ͕ʂ̋�s�ł���v�Ə����Ă���Ƃ��B

�@���Ə����Ă���ƃ��E�}���̉������������Ă��܂����B����A�����Ő���オ���Ă��Ă��郂�[�^�[�X�|�[�c�̘b�ł��������ȁA�ȂǂƎv���A�悭�悭�l�����F1��CGP�͂Ƃ����ɏI����Ă���̂ŗ��N�ɂȂ邩���B�H��@�B���[�J�̘b�͂��낢��p�����������Ȃ̂ŏ����܂���B�Ƃ����킯�ł܂�����B

|

|

|

�i2016/07�j

�@ |

|

|

�@�t�߂̃h�^�o�^���I���A���낻��_�E���W���P�b�g�ƃq�[�g�e�b�N���v��Ȃ��Ȃ鍠���ȂƎv���Ă�����Œ�C���͂܂��܂�1�P�^�̓���������B�ł��B�����H�ꍲ�Ó��L7��ڂ̍���͒����̎Ԃ̘b�B

�@2015�N�̒����̎����Ԕ̔��䐔��2459.8�����7�N�A�����E1�ʂɂȂ�(�^�ЃZ�~�i�[�̎���)�A�i�C�����ƌ����Ă��܂������ꂩ����X�ɑ����錩���݁c�݂����Ȃ��Ƃ͌o�ώ��Ȃ�Z���e���X�X�v�����O�Ȃ�ɂ��肢����Ƃ��āA�g�߂Ȏ������B

|

|

|

|

�@�����̊O����Ƃɂ͐ꑮ�̉^�]���7�l���̃~�j�o��(�r���C�b�NGL8���قƂ��)���Ă̂���Ԃł����A�i���ɂ̓~�j�o���ǂ��납�^�]������܂���B�ߋ��ɂ͉^�]��͂�����ł����A���͎��������ʼn^�]���Ă��܂��B�q��ɍs���̂ɂ��A�w�ւ̂��}�����A�����̒ʋ��������g�ʼn^�]�B�i���ɂ͓��{�l��2�l(���o���̒����Ǝ�)���܂����A�ӂ���Ƃ��^�]�Ƌ����擾���ē���I�ɉ^�]���Ă��܂��B�����ʼn^�]���Ă��܂��A�ƌ����Ƌ����ꂽ��A�S�z���ꂽ�肷���ł���(�����ɗ������Ƃ�����l�������)�A����

|

�@���n��Ƃ̃r���C�b�N3��Ɉ͂܂��i����VW

�@�g�D�[����(������3�Ԃ�)�B���ƂȂ��߂����B

|

|

|

|

|

��Ȃ�Ƃ�����܂���B����A�}�i�[�Ƃ��^�]�Z�p�Ƃ��ł��낢�댾���������Ƃ�����܂����B������܂߂Ċ���Ȃ��ƒ����ł͉^�]�ł��܂���B

|

|

|

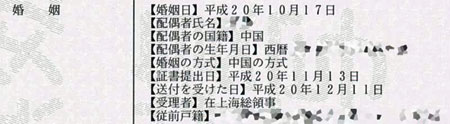

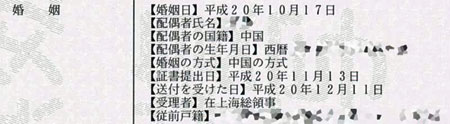

�@�����̉^�]�Ƌ����擾����̂͊ȒP�ł��B���{�̖Ƌ��������Ă����̂ŁA���{�̖Ƌ��𒆍���ɖ|���A�g�̌����ƕM�L���������Ŏ擾�ł��܂����B�S�Ă̎葱�������ł�����̂Ŕ�p��5,000�~�����Ȃ������Ǝv���܂�(��s�Ǝ҂ł��Ƃ�������������͗l)�B�M�L�����͎��O�Ɍ��\���Ă����1,600��̒�����100��o�肳��A90�_�ȏ�ō��i�B�M�L�����Ƃ͖�����̃R���s���[�^��ł̎����ł��B���͓��{��H�ł����B������̖�����{�ꂪ����܂肤�܂��Ȃ��l�������悤�Ȋ����ŁA���̒��g�𗝉����悤�Ƃ���Ɩ킩��Ȃ��Ȃ邽�߁A�����������ɂقڊۈËL�B�������I���Ƃ����ɓ_�����\������A94�_�ňꔭ���i�ł����B

�@�擾�����̂�2010�N�B2010�N�̏�C�Ƃ����Ώ�C�����B�s���̋@�^�����߂邽�߂��A��C�����Ɋւ����肪2��o�܂����B�S���Ő��F�̂����̖��O��A�J���������悤�ȋL��������܂��B

|

![�����̉^�]�Ƌ��B�^�]�ł����ʂ̓A���t�@�x�b�g�Ɛ����ŕ\�L����Ă��āAC1�͓��{�Ō������ʈ��AE�͎�����ցB](img/img_china/1604/1604_sako_2.jpg)

�����̉^�]�Ƌ��B�^�]�ł����ʂ̓A���t�@�x�b�g�Ɛ����ŕ\�L����Ă��āAC1�͓��{�Ō������ʈ��AE�͎�����ցB

�E�������F�̂����B�����ԋ�J�����ʐ^�B�����͂ǂ������Ă����������肾�����̂ɁA����3���Ԃǂ���T���Ă��ʐ^�����B��Ȃ��Ƃ����B�d���Ȃ��̂ŁA�k���N�قł�������؎�V�[�g�̃T���v���B

|

|

|

|

|

�@�������̃}�i�[�ƈ��݂̌ċz���K�v�Ȓ����ł̉^�]�A�ċz�������ł��Y����Ǝ��̂�܂��B1����1��͑�Ȃ菬�Ȃ莖�̂�����̂ŁA�ċz�̓Y���܂���ł��B���x�����̂ɂ����Ă��܂����A���̊Ԃ͐M���҂������Ă�����H���o�X�ɒǓ˂���܂����B�̂͂Ȃ�Ƃ��Ȃ��A�o���p�[�������炢�ł����B�H���o�X�����玖��Ή��͐S�z�Ȃ��ȂƎv���Ă�����Ƃv���Ⴂ�ŁA�o�X�̉^�]�肪�S�l�ăS�l�đ�ςł����B�Ȃ�Ɩ��ی��ŏC����p�̓o�X�̉^�]��̎����Ƃ��B���̂̑O������Ă����낤�A�Ƃ����������獢��������ł��B�ŏI�I�ɂ͉^

|

���̃��b�V�����Ɏ��̂��ĝ��߂Ă���F����B�x�@������܂ł��̏�ő҂̂Ō��͑�a�B

|

|

|

|

�]�肪�C����p���x�����܂����B�Ȃ�ƂȂ����z�ȋC�����܂��B

�@�����ʼn^�]���Ă��č���̂́A���{�ɋA�������B���{�ł��^�]�͂���̂ŁA�n���h�����Ԑ����E�B���J�[���t�B�Ԑ��ύX���悤�Ƃ��ă��C�p�[���o��͓̂��풃�ю�(���̓E�B���J�[�͍�����ISO�Ō��܂��Ă���Ƃ�)�B���܂��Ăǂ����̎Ԑ��ɓ������炢�����킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���������イ�B���̂Ƃ���A���E�̈Ⴂ�������Ŏ��̂�����ؕ���ꂽ��͂���܂���B���{�ł̓S�[���h�Ƌ��ł��B�N��1���������{�ɂ��Ȃ��̂œ��R�Ƃ����Γ��R�B

�@�X�^�o�̃e���X�ŗD��ɃR�[�q�[�����݂Ȃ��珑���Ă��邱�̃R�����A�����ėD��Ƃ������Ă��Ȃ��Ȃ̂ł��̕ӂŁB�����t�����邱�Ƃ��肢�A�܂�����B

|

|

|

�i2016/04�j

�@ |

|

|

|

�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�Ƃ͌����A�����Ă���̂�12���ŁA�������ȑO�ɂ��������悤�ɒ����͋����������C���ŔN�����͑S�������A�����Ă���͍̂ŋߊ����Ȃ��Ă����Ȃ��A���炢�ł��B�����H�ꍲ�Ó��L����6�A����̓l�b�g�V���b�s���O�̘b�B

|

|

|

|

�@�@���11��11���́u�o�\��v�Ƃ����l�b�g�V���b�s���O�̓��B���Ƃ��Ƃ́u�����߁v�Ƃ����Ɛg�҂̓��ŁA��q�̃A���o�o���Ɛg�̎������g�Ƀv���[���g���Ƃ����L�����y�[����A�����ő�̃l�b�g�Z�[���̓��ɂȂ����Ƃ��B2015�N�́u�V�L(T-Mall)�v������1.7���~��グ���Ɠ��{�ł��j���[�X�ɂȂ�܂����B���̃l�b�g���[�����Z�[��������Ă����̂ŁA���̓��̔���͑S�̂�2���~�����ƌ����Ă��܂��B

|

�Z�[���J�n��A1��12�b�Ŕ���10����(190���~)�����Ƃ̃j���[�X�̃L���v�`���B���̏����\�́A���s���^�̃o���X�Ղ�����������C���B

|

|

|

|

|

����10����23��50��������F5�A�ł��Q�킵�܂������A�q�p���_�I�Ȓ������������i�́u�b�E�v(������ő������̈�)�B�u�{���Ɉ����̂��A�K�v�Ȃ̂��v���l���Ă��܂��ƕ����炵���A�C�ɂȂ������̂��K���K���J�[�g�ɓ���Č��ρA�͂��Ă���K�v�Ȃ̂����l����A�������������炵���B���܂��B�u7���ȓ��Ȃ疳�����ŕԕi�\�v�Ƃ����@��������̂ŏo����|���ł��B

|

|

|

�@���āA�����̃l�b�g�V���b�v�Ƃ����ΐ^����ɖ��O���オ��̂��A��ɂ��o�Ă����A���o�o�B

�@C2C1 �́u����ԁv��B2C2 �́u�V�L�v��2���Z�����������ő�̃l�b�g���[��3 �ň��|�I�ȃV�F�A�������Ă��܂��B�����͑��̂��̂͗L��A�H���i��ߗ�(���j�N���̃l�b�g���͓X���u�V�L�v�ɏo�X)�A�d�����i�͂������A�q�A�r�U�\����s�A���A�s���Y�A���L���Y�̋����A����܂イ�����ʂ����܂Ŕ����Ă��܂��B

�@�l�b�g�V���b�v�V�F�A2�ʂł����A���̌^4 �ł�1�ʂ́u��������v�B���̌^�Ȃ̂Ŕ��㎩�̂̓A���o�o�����ゾ�Ƃ��B������͔z�������Ђł���Ă��āA�X�s�[�h�����́B������Ώ�C�s���Ȃ瓖���A��B�ł������ɓ������܂��B

|

�u�V�L�v�Ƃ����ł͏Љ�Ă��Ȃ��u1���X�v�̔��B�V�L�̍���e�[�v�ɂ́u���g���m�F���Ă������Ăˁv�Ƃ̒��ӏ����B�z����������A���ނ͓�����O�Ȃ̂ł���Ȓ��ӏ����B

|

|

|

|

|

�@���n�̒ʔ̃T�C�g���������i�o���Ă��܂����BR�Ђ́u�y���V(�����̓��[�N�[�e�B�G��)�v�Ƃ����T�C�g�����قŏo���Ă��܂������A2�N���������BY�Ђ��A���o�o�Ƒg��Łu�����{�v�Ƃ������{Y!�V���b�s���O�̏��i�𒆍���ōw���ł���T�C�g���^�c���Ă��܂������A�������2�N�������B�ǂ����2010�N�ɃX�^�[�g����2012�N���ɕ��B�k�Ђ��t���̉e�����������Ƃ͎v���܂����A�Ȃ�Ƃ��c�O�B���n��菤�Ђ��^�c���Ă����T�C�g�͒����l�����ł͂Ȃ��A�����ɏZ��ł�����{�l���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��āA���{��Œ����ł��Ēl�i�����������A100��(��2,000�~)�ȏ㔃���Α����������炸�z����������Η����B��������C�Ȃ�N���l�R���}�g���z���B

|

���n���Ђ̉^�c���Ă����T�C�g�̕X���ē��B�u�V�L�v�Ɓu�����v�ɉz��EC�V���b�v�o���Ă���̂ō���͂��������g���ĂˁA�ƁB

|

|

|

|

|

���S�ŕ֗��Ɏg���Ă�����ł����A�������2015�N6���ŕ��B�����{���{���ł��B�C�O���Ŋ撣���Ă���̂��A�}�]���B�A���o�o���ł͂Ȃ��ɂ���A�i���L�x�ŏ�C��]�h�ȓ암�ł���A�����z�����\�B99���ȏ�w���ő����������ƂȂ邽�߁A���傭���傭�g���Ă��܂��B

|

|

|

|

�@�ŋ߂̃l�b�g�V���b�s���O�̃g�����h�͉z��EC�B�ȒP�ɂ����ΊC�O���璼�ڔ�������C�O�ʔ̂̂��ƁB�O�q��R�Ђ���n��菤�Ђ�������Ɉڍs���Ă��܂��B�u�V�L�v��u��������v����p�̃T�C�g���J�݁B������ōw���ł��A�x�����͐l�����A�z�����������������A�ԈႢ�Ȃ��z�����m�Œ����Ŕ������������ߐl�C�Ȃ悤�ł��B

|

�u�����v�̉z��EC�T�C�g�̓��{�فB�����l�ό��q�ɔ���Ă��镨������ς蔄��Ă���炵���B

|

|

|

|

|

�A�}�]���́A�������ʂɃA�����J�A�}�]���̏��i���\������͂̓���悤�B��C���R�f�Վ�����5 �ɋ��_��݂��āA��������z�����邱�Ƃ�1�T�Ԓ��x�œ͂��Ƃ��B�ŋ߂ł͓��{�̃J�����ʔ̓X�����Ɠd�ʔ̓X�u�����d��v�̃l�b�g���[���ɏo�X����Ƃ����j���[�X���B���s�q�����ł͂Ȃ��l�b�g�ʔ̂ł����������i�݂����ł��B

|

|

|

|

�@�l�b�g�V���b�v�œ��R�K�v�ƂȂ�x�����B�N���W�b�g�J�[�h��l�b�g�o���L���O������\�ł����A�C���^�[�l�b�g���σT�[�r�X����̎x�����������ĕ֗��ł��B���ݒ����ł̓A���o�o�́u�x�t��(Alipay)�v�ƃe���Z���g�́u���M�x�t(WeChat Payment)�v��2��(���Ǝv��)�B�u�x�t��v�́u����ԁv�ł̎x�����C���^�[�l�b�g���σT�[�r�X�Ƃ��ĂقړƐ肵�Ă��܂������A�e���Z���g��������LINE�ƌ�����u���M�v�̃��[�U�𑝂₵���Ƃ���Łu���M�x�t�v���J�n���A��C�ɒǂ��グ��Ƃ����B

|

�u�x�t��v�̋�s�����U�։�ʁBWEB���炾�Ɨ����ɓ����ł����A�X�}�z�A�v�����炾��10���œ�������܂��B

|

|

|

|

|

�ǂ�������z�̌����Ƀl�b�g��s�Ȃǂ���`���[�W���Ďg���A�v���y�C�h�^�̂悤�Ȏg�����B�F�l�ȂǂƎ萔�������Ń`���[�W���z�̂������\�Ȃ̂ŁA�F�B�ƃ����J���������Ȃǂ͑�\�ŕ����Ă��Ƃ���u�x�t��v�ʼn������A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ł��܂��B�v���y�C�h�J�[�h�Ƃ͈Ⴂ�A������(�ŋ߈����z�ȏ�Ŏ萔������������悤�ɂȂ�܂�����)��s�����Ɉڂ����Ƃ��ł��邽�߁A�������K�v�ȂƂ��͋�s�����Ɉڂ��Ĉ����o����OK�B����Ɂu�x�t��v�ł�2013�N����́u�]�z��v�Ƃ����T�[�r�X���J�n�B�u�x�t��v�̃`���[�W���z���ڂ��ւ���Ǝg���邱�̃T�[�r�X�A�o�����ꎩ�R�Ȃ̂ɋ�s�a����y���ɏ��鍂�����ŁA���v�͖��������B���{�͕ۏ���Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�قƂ�ǂ���s�a���ʼn^�p����Ă��Ĕ�r�I���S���Ƃ��B�J�n������6%�ȏ゠�������������݂�2.5%���ɗ��������Ă��܂����A���{�̕��ʗa���̋������l����Ɩ��͓I�B��s�a�������ׂāu�]�z��v�ֈڂ��ւ���l�����o�Ƃ����b�������܂��B

|

|

|

�@�l�b�g�Ŏg�����������������̃C���^�[�l�b�g���σT�[�r�X�ł����A���ۂ̓X�܂ł��x�������ł���悤�ɂȂ�܂����B�X�}�[�g�t�H���̃A�v���Ŏx������ʂ�\�������A��ʂ̃o�[�R�[�h��X�܂̃X�L���i�œǂݎ��Ύx�����I���B�L���b�V�����X�Ŏx�������ł��܂��B�L�����A�哱�Ői���{�̂��T�C�t�P�[�^�C�ł͑Ή��[�����K�v�ŁA�����V�F�A��iPhone�͂����������T�C�t�P�[�^�C�ɔ�Ή��B�g�ѓd�b�_��ƒ[������{�I�ɕ�������Ă��钆���ł͂������邵���Ȃ������̂�������܂��A�l�b�g���[�N�ڑ��ƃA�v���������Android�ł�iOS�ł��W�Ȃ��x�������ł��邽�߁A��C�ɐZ�����܂����B

���́u�x�t��v�Ɓu���M�x�t�v�̎x���������{�̓X�܂ł��g����悤�ɂȂ�܂����B�����l�̔��������x����u����J�[�h�v�����ł͂Ȃ��A���ꂩ��́u�x�t��v�Ɓu���M�x�t�v�̑Ή��������l���s�҂��䂫����|�C���g�ɂȂ邩������܂���B

|

�o�[�K�[�L���O�ł̎x�����̗l�q�B��ʂ��X�L���i�œǂݍ��ނƃ`���[�W���z���瑦�����ς���܂��B���������������߂���������邱�Ƃ��B�����10%�����ł����B

|

|

|

|

�@�Ȃ�ƂȂ��M���Ȃ��č���͂����̔{���炢�����Ă��܂��܂����B������!�ƌ�����̂����Ȃ̂ŁA����͂����܂ŁB�܂�����B

�@

|

|

|

1�@Consumer to Consumer�B����ҊԎ���B���{�ł̓��t�[�I�[�N�V�����Ȃǂ��L���B

2�@Business to Consumer�B��ƑΏ���ҊԎ���B��Ƃ��l�����ɍs�����Ƃ̂��ƁB

3�@�C���^�[�l�b�g��̉��z���X�X�B���[���^�c�҂͏����邾���Œ��ڔ̔��͂����A

�@ ���z���X�X�ɓ��������X�܂���̎萔���ʼn^�c����B���{�ł͊y�V�s��Ȃǂ��L���B

4�@�V���b�s���O�T�C�g�^�c�҂����ڏ��i��̔����邱�ƁB�A�}�]���Ȃǂ��L���B

5�@2013�N�ɖ蕨����Ŕ�����������B���`��ڎw���A���Z��f�ՂȂǂ̋K�����ɘa����

�@ �o�ϊ���������̂��ړI�Ƃ��B���܂�������オ���Ă銴���Ȃ�(�ƁA�l�I�Ɏv���Ă���)�B

|

|

|

�i2016/01�j

�@ |

|

|

�@�F����ɂ��́B��B���������a�炬�߂����₷�����������Ă��܂��B���̂Â��菤�k��ł́A�����̂��q�l���炱�̃R�������u�ǂ�ł��I�v�Ƃ̂����t���A�����p�����������Ȃ���ł������A�����H�ꍲ�Ó��L����5�A����͕����̘b�B

�@�C���[�W�Ƃ��Ă͓��{��蕨���������Ǝv��ꂪ���Ȓ����ł����A�~���̐i�s�ɂ��~�Ɋ��Z����Ƃ����Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����̐��ڂ͌o�ϊw�җl�ɂ��肢����Ƃ��āA����͓��{�ƒ����̉��i�ɂ��ď����Ă������Ǝv���܂��B(�ȉ�1��=20�~�Ƃ��Čv�Z�A2015�N9���ɏ�B�Œ���)

|

|

|

|

�@��Ԑg�߂ȐH�i�͓��ނ����łȂ��A���ʕ����قڗʂ蔄��Ȃ̂Ő��m�ȑΔ䂪����Ƃ���ł����A���{���͈����A�L���x�c1��60�~�`100�~�A�o����80�~/100g�B�ؓ��ɂ͂悭��Ƃ������t���Ă���̂Ŏ����͂���������ƍ��������B�����̗D�����A�{����M��10��100�~���炢�B���\���������Ă�炵���A�ǂ����D��������Ȃ��l�q�B���{�l�����̐��H�̋ʎq��10��500�~�ƍ����i�ł��B

|

�X�[�p�[�̖�E�ʕ������B ��O�̓L���x�c�B500g��1.28��(25�~��)�B

|

|

|

|

�@���i�͈�l��炵�Ȃ̂ŊO�H���悭���܂��B���[�J���̓X�ɍs�����u�т�f�˂Ȃǂ�100�`150�~���x�ł��������ς��ɁB���܂ɓ��{�H���������Ȃ���{�������ɍs���Ɛ��r�[����360�~�A��z��100�~�A�H�����̉��Ă�500�~�B������ƈ��ނ�����3,000�~���炢���܂��B�����`�ł����I�Ă���H��900�~�B�����R�C�������`�Ȃǖ��̗l�Șb�B�r�b�O�}�b�N�w���ł��L���ȃr�b�O�}�b�N��380�~�A�P���^�b�L�[�̃I���W�i���`�L����200�~�A�X�^�o�̃L���������t���y�`�[�m�̓g�[����600�~�B���̉��i�ł����q����͂����ς��ŁA�X�������Ă�̂�����ƒ����̃G�l���M�[�������܂��B

|

�X�^�o�B�ʐ^���B�邾�����ራ���̂ŃL���������t���y�`�[�m�𒍕�������C��20���ň��ނ��̂���Ȃ��Ǝ����B

|

|

|

�@�����̂ق��������̂����M��B�d�C�͌_��̎�ނ͂��낢��Ƃ���悤�ł����A���̉Ƃł͒��Ԃ�11�~/kWh�A��Ԃ�7�~/kWh�B������͓d�C������ŁA�G�A�R�������������g���āA�N��15,000�~���x�B�K�X�͓s�s�K�X�ŁA50�~/m3�B�d�C������̂��߃K�X�͗����ɂ����g���܂��A�N��2,000�~���x�ōς�ł��܂��B������������A��{������75�~/m3�B���߂܂��B�T2��قǐ��āA�������Ȃ��̂ŃV�����[�����ŔN�Ԃ�5,000�~���炢�B���߂܂��B

�@���{�Ƃ����ς��Ȃ��̂��K�\������B�Y�����Ƃ͂�������ʂ̔����ȏ��A���ɗ����Ă��邽�߂��A���M�����[��120�~/L�Ƃ���������Ă���9�����̓��{�̉��i�Ƃقڕς�炸�B�Ԗ{�̂����{�Ɠ����Ⴕ���͂���ȏシ��̂ɎԂ͑����Ă���Ƃ́c

|

|

|

�@�g�ѓd�b���������{�������A�v�����͂��낢��L��܂���200���̒ʘb���A1GB��LTE�f�[�^�ʐM���݂�1,800�~�قǁB�ʘb�݂̂��Ɗ�{��400�~�ŁA�ʘb����4�~/�����炢�B�ʘb���ƌg�ѓd�b�{�̂̉��i�͊�{�I�ɕ�������Ă���̂Ōg�ѓd�b�{�͍̂��߁B����~�̃X�}�z���L��܂����A�ߍ����\���ꂽ�^6s��16GB���f����10���~���܂��B�����Ȃ��K���ɂȂ��ĉ��i�������悤�Ƃ��Ă��܂����AMVNO�̑䓪������A��������i�͉�����Ǝv���܂��������Ɠ������x���܂ʼn�����̂͗��ɖ����ł��傤���B

|

��B�ɂ��A�b�v���X�g�A���B�Ȃςł����B

|

|

|

|

�@�����ł̐����͂���Ȃɋꂵ�����A�Ƃ����Âɉ�Ђւ̃��b�Z�[�W�Ǝ���Ă�����̂ō���͂��̕ӂŁB����Ȃ���͑S�������ł��A�ƔO�̂��ߎ咣���܂�����B

|

|

|

�i2015/10�j

�@ |

|

|

�@�F����ɂ��́B��B���������a�炬�߂����₷�����������Ă��܂��B���̂Â��菤�k��ł́A�����̂��q�l���炱�̃R�������u�ǂ�ł��I�v�Ƃ̂����t���A�����p�����������Ȃ���ł������A�����H�ꍲ�Ó��L����5�A����͕����̘b�B

�@�C���[�W�Ƃ��Ă͓��{��蕨���������Ǝv��ꂪ���Ȓ����ł����A�~���̐i�s�ɂ��~�Ɋ��Z����Ƃ����Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����̐��ڂ͌o�ϊw�җl�ɂ��肢����Ƃ��āA����͓��{�ƒ����̉��i�ɂ��ď����Ă������Ǝv���܂��B(�ȉ�1��=20�~�Ƃ��Čv�Z�A2015�N9���ɏ�B�Œ���)

|

|

|

|

�@��Ԑg�߂ȐH�i�͓��ނ����łȂ��A���ʕ����قڗʂ蔄��Ȃ̂Ő��m�ȑΔ䂪����Ƃ���ł����A���{���͈����A�L���x�c1��60�~�`100�~�A�o����80�~/100g�B�ؓ��ɂ͂悭��Ƃ������t���Ă���̂Ŏ����͂���������ƍ��������B�����̗D�����A�{����M��10��100�~���炢�B���\���������Ă�炵���A�ǂ����D��������Ȃ��l�q�B���{�l�����̐��H�̋ʎq��10��500�~�ƍ����i�ł��B

|

�X�[�p�[�̖�E�ʕ������B ��O�̓L���x�c�B500g��1.28��(25�~��)�B

|

|

|

|

�@���i�͈�l��炵�Ȃ̂ŊO�H���悭���܂��B���[�J���̓X�ɍs�����u�т�f�˂Ȃǂ�100�`150�~���x�ł��������ς��ɁB���܂ɓ��{�H���������Ȃ���{�������ɍs���Ɛ��r�[����360�~�A��z��100�~�A�H�����̉��Ă�500�~�B������ƈ��ނ�����3,000�~���炢���܂��B�����`�ł����I�Ă���H��900�~�B�����R�C�������`�Ȃǖ��̗l�Șb�B�r�b�O�}�b�N�w���ł��L���ȃr�b�O�}�b�N��380�~�A�P���^�b�L�[�̃I���W�i���`�L����200�~�A�X�^�o�̃L���������t���y�`�[�m�̓g�[����600�~�B���̉��i�ł����q����͂����ς��ŁA�X�������Ă�̂�����ƒ����̃G�l���M�[�������܂��B

|

�X�^�o�B�ʐ^���B�邾�����ራ���̂ŃL���������t���y�`�[�m�𒍕�������C��20���ň��ނ��̂���Ȃ��Ǝ����B

|

|

|

�@�����̂ق��������̂����M��B�d�C�͌_��̎�ނ͂��낢��Ƃ���悤�ł����A���̉Ƃł͒��Ԃ�11�~/kWh�A��Ԃ�7�~/kWh�B������͓d�C������ŁA�G�A�R�������������g���āA�N��15,000�~���x�B�K�X�͓s�s�K�X�ŁA50�~/m3�B�d�C������̂��߃K�X�͗����ɂ����g���܂��A�N��2,000�~���x�ōς�ł��܂��B������������A��{������75�~/m3�B���߂܂��B�T2��قǐ��āA�������Ȃ��̂ŃV�����[�����ŔN�Ԃ�5,000�~���炢�B���߂܂��B

�@���{�Ƃ����ς��Ȃ��̂��K�\������B�Y�����Ƃ͂�������ʂ̔����ȏ��A���ɗ����Ă��邽�߂��A���M�����[��120�~/L�Ƃ���������Ă���9�����̓��{�̉��i�Ƃقڕς�炸�B�Ԗ{�̂����{�Ɠ����Ⴕ���͂���ȏシ��̂ɎԂ͑����Ă���Ƃ́c

|

|

|

�@�g�ѓd�b���������{�������A�v�����͂��낢��L��܂���200���̒ʘb���A1GB��LTE�f�[�^�ʐM���݂�1,800�~�قǁB�ʘb�݂̂��Ɗ�{��400�~�ŁA�ʘb����4�~/�����炢�B�ʘb���ƌg�ѓd�b�{�̂̉��i�͊�{�I�ɕ�������Ă���̂Ōg�ѓd�b�{�͍̂��߁B����~�̃X�}�z���L��܂����A�ߍ����\���ꂽ�^6s��16GB���f����10���~���܂��B�����Ȃ��K���ɂȂ��ĉ��i�������悤�Ƃ��Ă��܂����AMVNO�̑䓪������A��������i�͉�����Ǝv���܂��������Ɠ������x���܂ʼn�����̂͗��ɖ����ł��傤���B

|

��B�ɂ��A�b�v���X�g�A���B�Ȃςł����B

|

|

|

|

�@�����ł̐����͂���Ȃɋꂵ�����A�Ƃ����Âɉ�Ђւ̃��b�Z�[�W�Ǝ���Ă�����̂ō���͂��̕ӂŁB����Ȃ���͑S�������ł��A�ƔO�̂��ߎ咣���܂�����B

|

|

|

�i2015/10�j

�@ |

|

|

|

�@�F����ɂ��́B��B���~�J�ɓ������̂��A���V���V�Ə������������܂��B�����H�ꍲ�Ó��L����4�A����͌�����ʂ̘b�B

|

|

|

|

�@��B�ňړ�����ɂ́A�k���A�d�����]�ԁA���Ɨp�ԁA�^�N�V�[�A���^�N�ȂǂȂǗL��܂����A�s����ʂ̑傫�ȃE�F�C�g���߂�̂��o�X�B200�ȏ�̘H��������A��2,500���ۗL(���Ȃ݂ɓ��{�ŕۗL�䐔�g�b�v�̐��S�̓O���[�v�S�̂Ŗ�2,800��)�B�S�Ă̎ԗ��ɃG�A�R�����ڂŁA�}�C�N���o�X���x������12m���̑�^�Ԃ܂ŐF�X�Ȏԗ������邱�Ƃ��ł��܂��B���N�ɂȂ��ē������ꂽ�̂�LNG�Ɠd�C�̃n�C�u���b�h�o�X�B���i���̓��[�^�݂̂ŁA���炭����ƃG���W�����n���B�������ɂ͉��ăL���p�V�^�ɏ[�d�A20%���R�X�g�팸�ɂȂ�炵���A�����������i�߂�悤�ł��B

|

�ό��p��2�K���ăo�X(��)�ƁA�n�C�u���b�h�o�X(��)�B�n�C�u���b�h�o�X�ɂ͐V�\��(�V�G�l���M�[)�̕����������܂��B

|

|

|

|

�@�H���o�X�̑��ɂ�BRT(Bus Rapid Transit)�Ƃ����o�X���g�����A���V�X�e��������܂��B

|

|

|

BRT�◯���ƘA�߃o�X�B���H�����ɐݒu����Ă��܂��B�Ȃ��A��ʂ̎Ԃ���p���[���ɓ���ƃL�b�v����܂��B

|

���܂蕷������Ȃ��V�X�e���ł������{�ł���������������Ă���A�����{��k�ЂŔ�Ђ���JR�����{�̋C��������D�n����BRT�ʼn��������Ă��܂��BBRT�̓����Ƃ��āA��p�̓��H���g���A�◯����݂��đ�ʁA�����Ƀq�g���^�ԂƂ������́B��B�ł͓��H�̒����ɐ�p�Ԑ���ݒu���A���ݓ�k��1�����A������2�����������Ă��܂��B�ԓ��ŗ�������͍s�킸�A�◯���̉��D�ŗ������x�������Ƃŏ��~��ɂ����鎞�Ԃ�Z�k����������}���Ă��܂��B1��(��20�~�B��ʃJ�[�h�Ȃ�0.6��)�łǂ��܂łł���邱�Ƃ��ł��܂��B

|

|

|

�@����ȃo�X��ӓ|��������B�ɂ��悤�₭�n���S���B���݁A�]�h�Ȃ�5�Ԗڂ̒n���S�����ݒ��B���N4������1�����̌��݂��J�n�A2019�N���J�ʗ\��ł��B���̌�A2030�N�܂łɏ���6�����܂Ō��݂���Ƃ��B1�����͌��݂�BRT1�����ƕ��s����悤�ɖk�͏�B�k�w�����͉i���@�B�̂����Ě܂ł�34km�B�r���A���{�����X���������]�H���B�w��ʂ�܂��B

�����s�n���S�̑S�H��30km����C�ɒ����鋗����5�N��Ō��݂����Ⴄ�̂������炵���B2013�N���ɒ��H�������G�������w���L���(1.6km)����������̂�2020�N�x�B�����̌��݃X�s�[�h�������̂��A���{���x�������Ȃ̂��B

�܂��܂��������Ƃ����ς������ł����X�y�[�X�̓s���ł����܂ŁB�܂�����B

|

��Ћ߂��̉w������B���̎��ӂ͍H��n�тȂ̂Œn���ɂ���K�v���Ȃ��炵���A���˂ɂȂ��Ă��܂��B�n����Ԃ̉w�͊J��A�w�Ԃ̓V�[���h�Ō@���Ă�l�q�B

��B�n���S�̃��S�BChangzhou Metro��CM�Ńg���l���𑖂�d�Ԃ��A�܂�2500�N�O�̐��x�̈�ՁA������͂��Ă���炵���B

|

|

|

|

|

�@�F�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�(�����I��)�B�t�߂��J���Ă悤�₭�ʏ�c�ƂɂȂ��������ł��B�����H�ꍲ�Ó��L���̇B�B����͍��ی����̘b�B

|

|

|

|

�@�ǂ������{�ł̓E�B�X�L�[�Z�p�҂̃h���}�����s���Ă�Ƃ��Łu���ی����ɂ��ď����āI�v�ƃ��N�G�X�g������ł����A�����������̃h���}�͌������Ɩ�����(���܂����͌��Ă�)�A���{�Ō����������Ƃ��Ȃ��̂ł��������Ă��c�ƔY��ł���ł����A���������̂��Ƃ��l���Ă��炢�낢�날�����̂��v���o�����̂ŏ����Ă������Ǝv���܂��B

|

���܂�ɂ��܂���D��������

���������茧�v���s�܂ŐV�������p���Ń��P�n�߂���B

|

|

|

|

�@���ی���������ɂ́A�܂��O���l�ƒ��ǂ��Ȃ�܂��B���̌�A���̎肱�̎�Ō����܂Ŏ������݂܂��B���t�Ƃ������̍��ق͂�����x����āA����ɂ�����Ă��炢�܂��B�����܂ł͑�Ȃ菬�Ȃ���{�l���m�ł��������ƁB���̌�A���悢�挋���̎葱���ƂȂ��ł����A�����͂��o����������_���ł��낢��Ȏ菇�܂Ȃ��Ƃ����܂���B���ꂪ���߂�ǂ������B |

|

|

�����B�����Ō��������

�v�A�ȑo���ɔ��s����܂��B

|

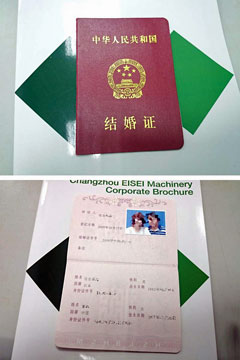

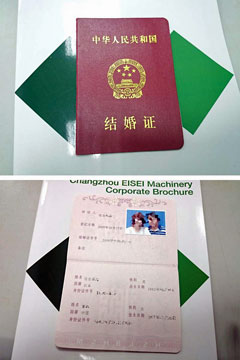

| �ːГ��{����{�������B

�@ |

| �ːЂ������čݏ�C���{�����̎��قɓ�l�ōs���ē��{�l���̓Ɛg�ؖ����擾�B�\�����Ƃ͕ʂɎ��⏑�Ƃ����̂�����A��l�����߂ďo����������A�ꏊ�A�����܂ł̌o�܁A���t�͂ǂꂭ�炢�ʂ���̂��A�o���̉Ƒ��͌����ɂ��Ēm���Ă���̂��A���{���狭���ދ����ꂽ���Ƃ����邩�A�ȂǂȂǂ������Ƃ������́B���̒��̌����܂ł̌o�܂��Ă̂��Ȏ҂Łu��C�s���̃��X�g�����ŏ��߂ďo����āA���ꂩ��A������荇�������ɗ��ɗ����āc�v�݂����ȍ앶����������܂����B���v���o���Ă��p���������B���̎��͍��ł��̎��قɕۊǂ���Ă��ł��傤���B���{�̖@���Ȃł��傤���B�ł���V�����b�_�[��]�B |

|

|

|

| ��C�̌����o�^�Z���^�[�ɓ�l�ōs���āA�����o�^�B���{��ŏ����Ă���鐾����ǂ܂��ꂽ��ł����A�N�����̂������ȓ��{��Ő����o�������ɂȂ�Ȃ���鐾���܂����B�@���I�ɂ͂����ŕv�w�ɁB�����̌����ؖ������s����܂��B

�@ |

| �����ؖ��������ď�C�̌��ؖ���Ō����̌��؏��A�z��҂̍��Ќ��؏��Ƃ��ꂼ��̘a����擾�B�����͑҂����Ԃ����������œ��ɖʔ������ƂȂ��B������ɔ��s����܂��B

�@ |

| ���؏��Ƙa��������Ă܂����ݏ�C���{�����̎��قցB�����ɗ��ď��߂ē��{�̍����͂ɋL���B�����̖@����A���ɍ������������Ă���̂ō����͓͂��{�̌ːЂɌ����������Ƃ��L�ڂ��邽�߂̓͂��o�B�ؐl�͕K�v����܂���ł����B |

|

|

|

|

�@����Ŏ葱���͏I���B2008�N�̏�C�ł̎葱���Ȃ̂ŕς���Ă邩������܂��A��͍����������ƁB�S���I���̂�1�����ʂ�����܂����B�U�������Ƃ�����̂Ŏd���Ȃ��Ƃ͎v����ł����A��������Ƃ������葱�����Ă���ăC���[�W�B�ł���C�ːЂ����������C�s���őS���I���܂������A���ꂪ�n���o�g�҂������肷��ƒn���܂Ŗ߂��Ď葱���炵���B����ł��܂��}�V�ȕ��Ȃ̂ł��B |

|

|

|

�@���������獑�Ђ������ɁH�Ɨǂ����₳����ł���(���Ⴀ�ł͓��{�̍��ЂɂȂ���A�ƐS�̂Ȃ��œ˂�����)�A���Ђ͂��̂܂܁B���{�̌ːЂɂ͌���������������������āA�ł̌ːЂ͂���܂���B

|

�ːБS�������ؖ����B

�C�O�ō��ی�������Ƃ���Ȃ��ŏ�����܂��B

|

|

|

�����͂��Ƃ��ƕv�w�ʐ��ŁA���{�l�ł����ی����̏ꍇ�͊�{�I�ɂ͕ʐ��ł��B��{�I�ɁA���Ă̂͌������Ă��甼�N�ȓ��Ȃ���{�̖����ɓ͂��o���Δz��҂̎��ɕύX�ł���炵����ł����A���̐��x���̒m��Ȃ������̂ł��̂܂܂ł��B�m���ĂĂ��ς��܂��B�N�����ɒB���q�I�ȕ������ɂ��ł���炵����ł����A�ƒ�ٔ����ɐ\�����Ă����ĐR��������Ƃ��B�����̓͂��o�ȏ�ɂ߂�ǂ��������B

�@���x��葱���I�Șb�ł����ς��ɂȂ����̂ō���͂��̕ӂŁB���������Ƃ������A���K�Ȃ������Ǝv���Ă���ł�������͎���ȍ~�ɁB

|

|

�i2015/04�j

�@ |

|

|

�@���̓x�����H��y��B�i�����B�L�����i�z�̃R������C����܂������Âł��B���N7���Ƀ��X�i�K�ɓ��Ђ����V���Ј��ł��I�Ƃ͌����A�Ȃ��Œ����؍݂�����10�N�ځB�Ƃ肠�����ȒP�Ɏ��ȏЉ��B

�@1982�N�ɕ����s�Ő��܂�č��N��32�B�������ƕ����ʼn߂����āA���R�̑�w�ɐi�w�B2005�N�����C�ɏZ�ݎn�߁A2008�N�ɏ�B�i�����B���ł��ď�B�Ɉ����z���A���ꂩ�炸���Ə�B�ݏZ�ł��B������2008�N�ɂ͏�C�l�ƍ��ی����B�Ɠ��͏�C�ɏZ��łĎ��͏�B�֒P�g���C���B���̌����]�Ȑ܂����ă��X�i�K�ɓ��Ђ��܂����B

|

|

|

��C�̉ƒ뗿���B����̑�A���Ɉ�Ƒ����ĐH�ׂ�N��тƌĂ����́B���́c��O�̃v�������͎��Q�B

|

�l�엿���̑�\�A煎q�{�B�����ڂ̃C���p�N�g�͂��������ǁA����Ȃɐh���Ȃ��B

|

|

|

�@�ŏ��̍���͒����ł̐H���̘b�B���E3�嗿���̈�ƌ����钆�ؗ����B���ؗ����ƌ����悭�l�엿���ɑ�\����铂�h�q�h��������z������܂����A�L�������A�n��ɂ���Ė��t�����f�ނ��S���Ⴂ�܂��B�Z��ł����B���C�Ȃǂ͍]�h�����ƌĂ�A�엀�ȓy�n�̔_�Y���ɁA���]�Ⓦ�V�i�C�Ŋl��鋛��ނȂǂ��g�������̔Z���Â����t���������ł��B

�@9�N�������ɏZ��ł���̂ŐH���ɂ��Ƃ����Ɋ���A�����Ĕ��������̂ŐH�߂��ĂԂ��Ԃ������Ă��������ł��A���̊Â����t�����ǂ����Ȏ҂ŊO�H����ۂ͒n�������͑I���Ɏl�엿����Γ엿���Ȃǐh��������H�ׂ邱�Ƃ��قƂ�ǁB�h���Ŗ��o����Ⴢ��Ĕ����������Ă邾���̂悤�ȋC�����܂��B

|

|

|

��C�̏����I�ȏ��ĕ�B6��150�~�ʁB�������Ă�����ŏ����Ă���܂��B

|

�@��C�����ŗL���Ȃ��̂Ɂu���ĕ�v������܂��B��C�̏��ĕ�͔�����ɃA�c�A�c�̃X�[�v�����������{�l�Ɍ����Ȑl�͂��Ȃ��Ƃ������闿���B���݈������{�l���A�e���h����ۂ́u�Ƃ肠�������ĕ�v�B�V��j���A�N��A��čs���Ă��ԈႢ���Ȃ��S�ł��B�ꎞ���A�������ĕ�Ƃ��ėL���ȓC��沂ɍs�������ĖO�����A�Ƃ����Ȃ�Ƃ��ґ�Ȍo�������܂����B��B�ߍx�̖��������ĕ�ŗL���B�]�h�����̗�ɘR�ꂸ�x�^�x�^�ɊÂ��X�[�v�ŁA������͓��{�l�ɂ͑�s�]�B��C�̏��ĕ�͊Â��Ȃ��̂͂Ȃ�ŁH

|

|

|

�@�f�ނɖڂ�������ƁA�u�l���Ȃ���ƈ֎q�ȊO�A����Ԃ��̂Ȃ��s�@�ȊO�v�H�ׂ钆���ł͓��{�ł͓���݂̂Ȃ��f�ނ���������܂��B�X�[�p�[�̓������ł͔���E�T�M�A����ޔ����ł͐������T��X�b�|���A�J�G���Ȃ������Ă��܂��B�A�O�l�X�E�`�����������̔������Ă������������ƌ������Ƃ����\������܂������Ȃ����R����Ȃ��̂����B�܂��n�g�H�ׂ邭�炢�Ȃ�{�H�ׂ��ق������������I�ɍK�����Ǝv���܂����B�ł��A�H���ƃy�b�g�̐������Ăǂ��Ȃ��Ă�ł��傤�H�y�b�g�V���b�v�ɂ��A�T�Ƃ������������Ă��ł����ǁB

�@�Ƃ����킯�ł܂�����B

|

�J�G���̗����B�X�ɂ���Ă͔炪�����܂܂̂Ƃ�������邪�A����͂Ȃ����S���I�ɐH�ׂ₷���B���͏_�炩�߂̌{���B

|

|

�i2014/10�j

�@ |

![�����E��B�H��̈ړ]���������܂����B](img/img_china/1501/topics1501_move.gif)

![�����E��B�H��̈ړ]��](img/img_news/1409/topics1409_joushu_move.gif)

![�����E��B�H��̈ړ]](img/img_news/1407/topics1407_joshu.gif)

![�n���S�w�O�̗l�q�B�����Ă鎩�]�Ԃ̑S�Ă��V�F�A�T�C�N���B����ł����Ȃ����ł��B](img/img_china/1710/1710_sako_3.jpg)

![�]�k�Ƃ��Ă͓��n�Ŋ撣���Ă�̂�P�Ђ��炢�BP�Ђɋz�����ꂽS�Ђ��u�����h�����͎c���Ă܂����B](img/img_china/1704/1704_sako_2.jpg)

�@�V�N�c1/1

�@�V�N�c1/1 �@�t�߁c����1/1�`3(2016�N��2/8�`10)

�@�t�߁c����1/1�`3(2016�N��2/8�`10) �@�����߁c24�ߋC�̐���(2016�N��4/4)

�@�����߁c24�ߋC�̐���(2016�N��4/4) �@�J���߁c5/1

�@�J���߁c5/1 �@�[�ߐ߁c�[�߂̐ߋ�(����5/5�A2016�N��6/9)

�@�[�ߐ߁c�[�߂̐ߋ�(����5/5�A2016�N��6/9) �@���H�߁c���H����(����8/15�A2016�N��9/15)

�@���H�߁c���H����(����8/15�A2016�N��9/15) �@���c�߁c10/1�`3

�@���c�߁c10/1�`3

![�����̉^�]�Ƌ��B�^�]�ł����ʂ̓A���t�@�x�b�g�Ɛ����ŕ\�L����Ă��āAC1�͓��{�Ō������ʈ��AE�͎�����ցB](img/img_china/1604/1604_sako_2.jpg)

�@

�@